Le compte-rendu de l’ARES Périgord :

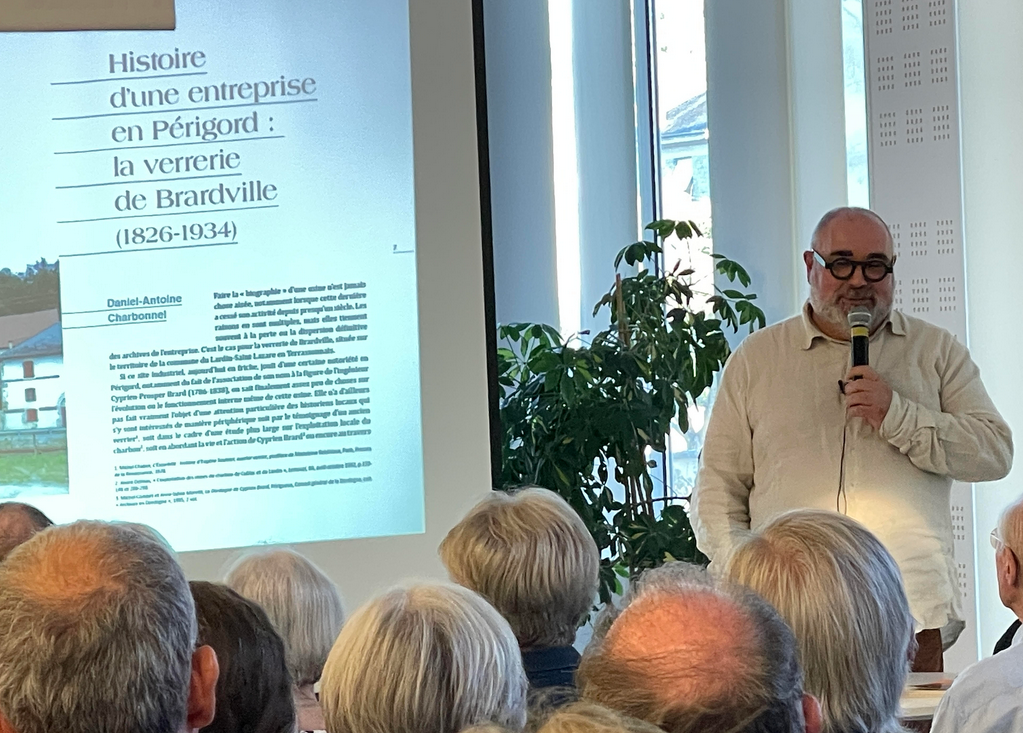

La conférence de l’ARES et de la Maison du patrimoine de Terrasson sur le thème La verrerie de Terrasson (1903-1954) a eu lieu le 14 octobre 2025 à la médiathèque Simone Veil. La rencontre était animée par Daniel-Antoine Charbonnel.

1. Le cadre réglementaire et la création du projet :

Au début du XIXe siècle, la France se dote d’une législation encadrant les établissements industriels susceptibles de présenter des risques pour la santé publique ou l’environnement. L’ordonnance du préfet de Police de Paris de 1806 impose déjà une autorisation préalable pour les manufactures dégageant des odeurs ou nuisances. Le décret impérial du 15 octobre 1810 généralise ce principe à tout le territoire et crée la catégorie des « établissements dangereux, insalubres ou incommodes », ancêtres des installations classées. Les usines sont classées selon leur dangerosité : les plus risquées doivent être éloignées des habitations, les moins nocives peuvent s’en approcher davantage. Les verreries, utilisant des fours à très haute température et dégageant fumées et résidus, relèvent de cette réglementation. Leur implantation est soumise à autorisation préfectorale après enquête sanitaire. Le projet de verrerie de Terrasson, au début du XXe siècle, s’inscrit donc pleinement dans ce cadre légal. Un plan cadastral de 1904, conservé aux Archives départementales de la Dordogne, illustre l’application concrète du décret de 1810 : l’usine est entourée d’un périmètre de sécurité de 200 mètres correspondant aux établissements de deuxième classe, tolérables à distance des habitations. Située près de la gare à laquelle elle est directement reliée par une voie de raccordement et de la route principale, l’usine bénéficie d’un emplacement stratégique pour ses approvisionnements et expéditions, tout en restant isolée au milieu des champs.

2. La fondation de la verrerie de Terrasson (1903-1905) :

Le projet naît à l’été 1903, à l’initiative d’Eugène Placide Marchand, ancien directeur de la verrerie voisine de Brardville. Après plusieurs projets de statuts, une société anonyme dénommée « Verrerie de Terrasson » est constituée le 3 décembre 1903. Son capital s’élève à 200 000 francs, divisé en 1 000 actions, détenues en majorité par des négociants locaux. Les plans de l’usine sont dressés en novembre 1903 par l’architecte Pierre Fournet de Brive. La demande d’autorisation adressée au sous-préfet de Sarlat reçoit un avis favorable en février 1904 : la commission sanitaire juge le site suffisamment éloigné de l’agglomération. L’autorisation officielle est délivrée le 5 mars 1904. Les travaux sont adjugés en avril pour un montant de 80 614 francs, avec une mise en activité prévue à l’automne. L’inauguration a lieu en décembre 1904, et dès janvier 1905, la verrerie commence la production de flacons et bouteilles. La presse locale salue alors une « œuvre purement terrassonnaise », financée presque entièrement par les habitants.

Toutefois, certains journaux dénoncent un projet motivé par des rivalités politiques

locales, notamment envers la verrerie de Brardville, considérée comme un bastion

républicain.

3. L’Usine et le travail de verrier :

La verrerie de Terrasson est un vaste bâtiment rectangulaire de 50 mètres sur 34,

organisé autour d’une grande halle centrale surmontée de deux cheminées. Les ailes latérales abritent les espaces de stockage des matières premières, les ateliers de composition et de poterie, et les zones de conditionnement. Les fours à creusets de type Boétius, installés au cœur de l’usine, atteignent des températures de 1 400 à 1 500 °C. Ils fonctionnent au charbon (puis au fuel après 1943) et exigent une surveillance continue. Le métier de chauffeur ou de fondeur requiert expérience et endurance physique. Jusqu’aux années 1930, la fabrication des flacons demeure entièrement manuelle. Chaque four correspond à une équipe de six ouvriers travaillant en rotation jour/nuit, soufflant, moulant et finissant les pièces à la main. Les enfants, appelés « gamins teneurs », participent au processus malgré la réglementation sur le travail des mineurs. Les conditions de travail sont rudes, la chaleur intense, les cadences élevées et la discipline stricte. Le règlement intérieur de 1910 fixe des journées de 10 à 12 heures, un encadrement renforcé et des sanctions précises. Les salaires à la pièce accentuent les inégalités entre souffleurs expérimentés, mieux rémunérés, et manœuvres, femmes ou enfants, moins payés.

4. Conflits sociaux et vie ouvrière :

La grève de 1910 marque un tournant. Le 17 juillet, 158 ouvriers cessent le travail

après le renvoi de syndicalistes et une baisse des salaires de 6 %. Le conflit dure trois mois, accompagné de manifestations et de chants révolutionnaires. Finalement, la direction rouvre l’usine avec de nouveaux ouvriers (« les renards ») et le syndicat disparaît. Le rapport préfectoral conclut que la grève « n’a fait de tort qu’aux verriers eux-mêmes ». Par la suite, sous la direction d’Antoine Sage, la verrerie retrouve un climat social plus apaisé. Des logements ouvriers sont construits à proximité de l’usine, et un centre d’apprentissage forme les jeunes aux métiers verriers, notamment à la conduite des machines semi-automatiques installées en 1931.

5. Déclin et fermeture (1930-1954) :

L’entre-deux-guerres est marqué par la modernisation progressive, avec l’introduction de la production mécanique et du transport motorisé. La verrerie emploie alors environ 150 à 200 ouvriers, produisant du flaconnage pour la pharmacie, la parfumerie et la région de Cognac. Mais la crise des années 1930, la guerre et la pénurie de matières premières ralentissent fortement l’activité. Après 1945, la récession économique touche durement le Sarladais. Afin de trouver de nouveaux capitaux, la société anonyme de la Verrerie de Terrasson ouvre son capital aux ouvriers. En 1951, les difficultés s’aggravent, contraignant l’usine à mettre au chômage sa main d’œuvre. Malgré une reprise partielle en 1952, la situation se dégrade. Reprise par la société DOMEC en 1953, la verrerie devient la Société d’Exploitation de la Verrerie de Terrasson (SOVETER), mais ses difficultés financières persistent. La verrerie ferme définitivement ses portes le 23 janvier 1954, laissant plus d’une centaine d’ouvriers sans emploi. Les bâtiments sont ensuite rachetés par Baudet, puis transformés en usine d’amortisseurs automobiles, avant d’être occupés par la SOCAT.

La verrerie de Terrasson incarne l’histoire d’une industrialisation locale fondée sur l’initiative collective et la proximité des ressources et des voies de transport. Elle témoigne aussi des conditions de travail difficiles, de la lente transition vers la mécanisation et des fragilités structurelles des petites industries françaises face aux crises économiques du XXe siècle. De sa fondation en 1903 à sa disparition en 1954, l’usine a profondément marqué le paysage et la mémoire ouvrière de Terrasson.

Compte-rendu signé Daniel-Antoine Charbonnel et H. Delage.